お知らせ

お知らせ

25周年記念シンポジウム最終第4回 報告その1

- 2023/11/14

25周年記念シンポジウム最終第4回 報告その1

「日本の科学立国の実像 ―復活か失速か徹底討論― 」

2023年10月25日:プレスセンタービル10階大ホール

冒頭挨拶 小出重幸(認定NPO法人21世紀構想研究会副理事長)

21世紀構想研究会創設25周年記念シンポジウムは、2022年10月から始まり、本日の第4回開催で一応の締めくくりとしたいと思います。第1回目は小学校の初等教育をどうするかという問題、2回目は中・高校教育、3回目は大学教育と回を重ねてきました。

今回の第4回目は、科学立国日本が復活か、失速か―どこに行こうとしているのかを徹底討論しようと企画しました。5人のパネリストにまずプレゼンテーションをおよそ10分ずつやっていただいて、その後ファシリテーターの橋本五郎さんにお願いをして、パネリストの方々との討論をやっていただくことにしました。

世界は今想像を超す速さで変革していて、あらゆる従来の価値観は崩れて新しい価値観を創造する時代になっています。変革する価値観と同時に、物事の根本に立ち返って普遍的に考える質疑討論にしたいと思います。

安西祐一郎(前日本学術振興会理事長、前中央教育審議会会長)

生越 由美(東京理科大学専門職大学院教授)

倉澤 治雄(科学ジャーナリスト)

永野 博 (公益社団法人日本工学アカデミー顧問)

高橋真理子(科学ジャーナリスト)

ファシリテーター

橋本 五郎(読売新聞東京本社特別編集委員)

登壇者の主張

橋本五郎 これから5人の登壇者に、それぞれの立場から日本の科学立国の実像と虚像、さらに立て直しをするための取り組みについて主張の核心部分だけ、発言していただきます。その後でフロアの皆さんからのご意見をいただきながら、徹底討論へと進みます。

それでは登壇者の皆様、順次お願いします。

毎年1,000人の国費留学生派遣を 安西祐一郎

私は日本学術振興会という研究費の配分助成機関の理事長をやっておりました。中央教育審議会会長や大学の学長、理事長も経験するなど科学技術教育の問題に深く関わってきました。私の経験を全部ひっくるめて、これから日本を背負っていくであろう若い世代の方たちを念頭に話させていただきます。

固定化社会から科学は生まれない

科学は自由闊達な環境からしか生まれません。専制主義とか独裁主義の社会からは生まれないということです。

日本はどうなのか。日本は今、明治維新から155年、あるいは終戦から78年ですけども、日本の政治、行政、あるいは大学、教育などいろいろな分野で、自分の利益に固執して自由闊達な環境づくりとはほど遠い方向に行ってしまった。一言でいえば岩盤のように固定化してしまったのではないかと思います。固定化した岩盤からは、科学の精神は生まれないということだと思います。

国内目線のパッチワーク科学技術政策

21世紀、とくに現在はどういう時代なのか。まず国際政治が多極化。米ソ二極化時代とは様変わりで、ウクライナ、あるいはアジア太平洋の問題、イスラエルの問題など、いろいろなところでいろいろなことが起こっている。かといってまったくの混沌ではなく、多極化している。経済はグローバル化し、社会は多様化している。フェイク情報も蔓延し、何が本当で何が嘘なのか、なかなか見抜けない社会になっている。それによる人心の混迷もある。

そういう中で、日本の科学技術政策は、どうしても国内に目配りをして、国内のバランスをいかに取るかという一種のパッチワーク、弥縫策でやってきたのではないか。これで、社会の変化を乗り切っていけるのか。少子化の時代にイノベーションを起こしていくことができるのか。個人的には、現状ではほとんど不可能ではないかなと見ております。

1,000人海外留学は実現可能

それではどうするのか。いろいろな政策がある中で一つだけ方策を申し上げると、それは若い世代を世界に出すということです。博士課程の学生は、毎年1万5,000人くらい入学します。たとえばこのうち500人とか1,000人を、国費留学生として海外に派遣する。

1,000人を派遣するとして1人いくら必要なのか。生活費や旅費などで毎年1,000万円ほど。プラス、戻ってきたときの保証が必要なので大学などでパーマネントポジションを保証する。そのためには大学に対して環境を整えるための予算をつけなきゃ駄目。これを1人あたり2,000万円としますね。すると計3,000万円。1年あたり3,000万円を1,000人に出す。博士課程を5年としますと、総計1,500億円、500人だと750億円です。

これを日本の国費で手当てできないかといったら、できるに決まっている。やるかやらないかです。日本の将来を考えて、若い世代のリーダーを育てていくつもりがあるかどうかということで決まるということです。

30年を振り返って明日を考える 生越由美

過去に出たデータと重なるかもしれませんが、復習も兼ねてお話しします。まずGDPのランキングは、日本はちょっと前まで世界3位でした。為替の換算の影響でドイツに抜かれて4位になり、イギリスとイタリアが追い上げているという状況にあります。

IMD—これはスイスにビジネススクールを抱えているシンクタンクなのですが、この競争力ランクキングで日本は、つるべ落としのように下がり、今は35位となっています。日本よりも下にあるアジアの国が二つか三つしかないという状況です。

家庭の教育費支出の低下

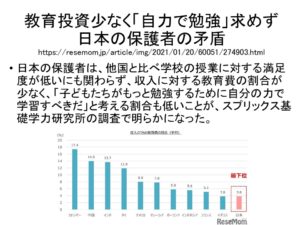

日本では教育投資が下がっている。スプリックス基礎学力研究所の調査では、日本は収入に対する教育費割合が調査対象国で最下位。「子どもの教育が命」と思っていた戦後の保護者のスタイルからすると、今の保護者は違う動きをしています。

子どもの貧困問題と社会情動能力の低下

二つ目が、日本は子どもの貧困大国ということです。OECDのデータでは、子どもの貧困率が日本は42か国中21番目。ひとり親世帯に限ると、貧困率の最下位は韓国、次がブラジル、その次が日本というくらい貧困率が高いことを示しています。

子ども食堂とか、給食がないと体重を減らす子どもがいるという状態をデータとしても確認できます。家庭の経済力がなければ塾にも行かせられないし、参考書も買えないということで、親の収入によって子どもの成績格差が出てしまいます。

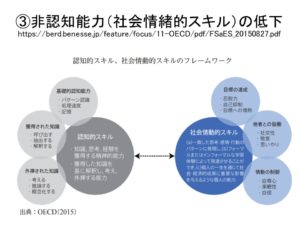

一生懸命知識を覚えるとか、論理的に考えるという「認知的能力(スキル)」が大事なことはこれまでも言われてきました。一方、情動とか情緒に関係する「非認知能力」――より具体的には「社会情動能力(スキル)」も大事だということを証明したのが、2000年にノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマンです。

彼が、アフリカ系アメリカ人の子どもたちに情緒教育を中心にした就学前幼児教育プログラムを施したら、成長後に高校卒業率が高まり、年間の所得も高く、生活保護を受ける人も少なくなるという変化が表れた。

IQに代表される認知能力の向上に直結するわけではないが、社会情動能力が世の中で生きていくうえでの非常に重要な能力であることを示しました。この能力の低下も、貧困と深く関係しています。

科学技術に夢を持てない若い世代

大学院への進学率については様々なデータがありますが、日本では修士課程修了者の博士課程への進学率が全般的に低下傾向にあります。研究者数についても伸び悩んでおり、なかでも女性研究者の比率が低い。OECDの2021年のデータでは、高等教育機関の入学者に占める女性の比率がいろいろな分野で加盟国最下位です。要するに、科学技術に夢が持てない状況になっています。特に女性は。

大胆な理系人材の優遇策を

日本は今、科学技術やコンテンツなど、付加価値を有する情報の生産者をいかに優遇するかを真剣に考えないと、気が付いてからでは遅い「ゆでガエル」のようになってしまいます。暴論に聞こえるかもしれませんが、たとえば理系人材(リケジョを含めて)の給料を2倍にするといったことをしないと、産業シフトが起こらない。博士人材の活用についても、先導する立場にあるプライム上場企業には何パーセントずつ雇わなきゃいけないという義務を課すことも考えられます。

これも暴論といわれるかもしれないのですが、理系人材、リケジョは正規雇用しか認めない。理系に進めばみんな正規で雇用されるとなったら、懸命に勉強しますし、大学院に行ったりもします。

忘れてはならないのは、ひとり親世帯の支援です。最低OECD並みの経済支援をおこなわないと、日本の優秀な子どもたちがつぶされてしまいます。

キラリと輝く「自然科学立国」に向けて 倉澤治雄

簡単に自己紹介させていただきます。大学では物理学を勉強し、卒業後にフランスのボルドー大大学院で学位を取りました。科学記者になろうと日本テレビに入ったが、科学部なんかなくて、政治から経済、建設、司法、全部担当しました。日テレを卒業してから、科学技術振興機構(JST)の中国総合研究センターで5年ほど中国の科学技術の調査・研究などをしてきました。

政官財の各分野で自然科学人材や博士号取得者採用を

日本の科学技術の力が凋落している。どうすればよいか、山ほど議論はあるでしょう。簡単にいうと、自然科学に理解のある人が政治家や行政官、あるいは、企業にも採用されていけばいいなというのが私の話したいことの趣旨であります。

行政分野で技官の登用促進をというのは、別に文科省にたくさん技官を入れてくれということではない。たとえば法務省なんか博士号を持った技官がいて全然おかしくないし、財務省も同様です。

政治分野では、科学技術は票にならないなどといわれる。だが、私がお付き合いした政治家の中にも科学技術好きで、自分で望遠鏡をつくったりした人もいた。そういう方を増やすのは非常にいいと思っています。

科学技術のデータなどを毎日見ていると、日本にはものすごく面白い研究が山ほどあります。なぜこれらが事業化できないかということでは、企業にも求めたいことがある。

企業に博士課程修了者をたくさん取っていただいて、生越先生の話にあったようにキャリアパスをつくってもらうような努力をしていただきたい。ちなみにイギリスではドクター(博士号)を取った人の2パーセントくらいしか大学で教授にならない。他の人たちどこへ行くかというと、やはり企業とか、公的機関、行政機関に行くんだと思います。

質量ともに急進する中国の研究開発

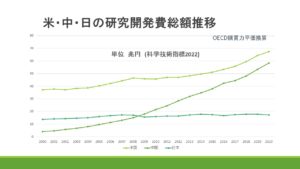

ちょっとだけデータを見ていただきたいですが、これは研究開発費の民間を含めた総額です。グリーンの一番上のところがアメリカ、その次は中国ですごく伸びています。日本はずっと横ばい。

政府予算ベースともなると、2010年に中国はアメリカを抜いてナンバー1。とはいえ、アメリカも増えてはおり、Googleだとか、Alphabet、Microsoftなどの企業が多額の研究開発投資をしている。

私もよく取材に行くファーウェイという中国の会社は、年間の研究開発費が2兆円を超えており、世界ナンバー2です。2兆円とは、日本の基盤的経費のほぼ2倍であります。やはりこういう状況を見て、日本の企業の皆さんもぜひ研究開発投資を増やしていただきたい。

必要なのは研究開発費の最適化

研究開発に関して大学や研究機関、文科省も含めて考えていただきたいのは、研究開発費の最適化です。日本の政府研究開発予算がだいたい4兆円ちょっと。アメリカの17兆円、中国の20兆円と比べると低いうえに効率がよくない。

日本の半分ほどの予算と人員の英国のほうが、重要論文の生産数が高い。日本がこれから2倍、3倍と研究費を増やすことは、今の経済力からいうと難しい。そうした中、いかに効率化を進めるか。現状を冷静に分析して対応しなければなりません。

諸外国の状況はどうか。ネイチャー・インデックスの組織別研究力ランキングによると、ナンバー1が中国科学院で、傘下に100以上の研究所を擁して健闘。大学が研究活動の主力になっているアメリカも、ハーバード大やスタンフォード大などの研究力の高さが評価されている。

ヨーロッパでは、フランス国立科学研究センターやドイツのマックス・プランク協会などが拠点になって、柔軟で効率的な運用を行っている。ひとつの大学や組織ですべてをやろうなどとはせず、組織の壁を越えて研究者や学生が自由に行き来するし、分野ごとの研究交流も盛んなため生産性が高い。こうした中で日本は、東大がかろうじて18位というのが現状です。

世界の研究者コミニティで落ちこぼれないように

安西先生の国費留学生1,000人派遣の提言には大賛成です。今、アメリカ国内でPh.D.(博士号)を取る人は年間5万人ほどいるが、その内訳が考えさせられます。中国人6,000人、インド人は2,000人を超えます。台湾とか韓国でさえ1,000人くらいいるのに、日本はなんと114人しかいません(2020年データ)。

これでは、グローバルな科学技術コミュニティに入っていけない。長い目で見るとノーベル賞受賞者数なんかにも非常に大きな影響を与えと思います。2003年まで日本は論文数で世界2位でしたが、その後の20年間で凋落。これを戻すにはまた20年かかるんじゃないかという気もします。それを10年、あるいは5年で実現できる道筋をつけたい。それが、私たちの世代の責務ではないかと思います。

世界的頭脳循環の中に加わる日本に 永野 博

科学技術の大切さを専門家が発信を

日本の科学技術をどう立て直すか。思いついたことを7つほど紹介したい。1番目が、国民が科学技術の振興に関心がないのはなぜか。科学者が科学技術の大切さを自ら伝える意欲や、その時間がないからではないか。我々市民の間では、科学が大事だということにそれほど関心はない。

科学が大事だというのを一番わかっているのは、やはり大学の先生や研究者で、彼らが日常的に普通の人に語り続けないと理解されない。そうでないと政治家もわからないし、結局予算も増えないということになってしまいます。

10兆円ファンド 一極集中の弊害

最近よく話題になるのが、大学10兆円ファンドです。3、4の大学に大規模な予算を投下するということですが、資金投下自体には賛成です。しかし、順番としては草の根というか、まずボトムアップで全体のレベルを上げるのが先。その後、必要であればトップの大学に資金を投下する。

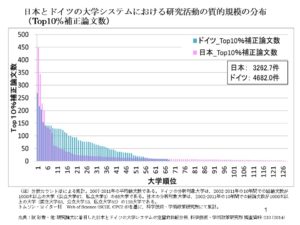

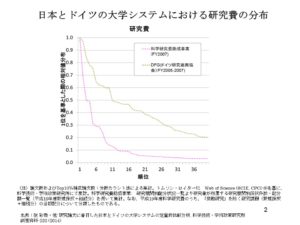

日本とドイツの対比が参考になるので、図を示します。大学システムにおける研究活動の質的な分析をしたものです。

ドイツ(図のブルー線)では世界トップレベル10%に入る論文数が多いトップから126位の大学まで比較的なだらかに低下している。日本(図のピンク線)では1番の大学の論文数が非常に高くても2位以下の大学は急激に論文数が低下していきます。10番目くらいになると10分の1になってしまう。

次の図は研究費の分布状況です。研究費が1番の大学を1とすると、日本の場合は、10番目くらいの大学だともう1位の10分の1になってしまう。こんな状況下でさらに1番、2番の大学に金を出すと多くの大学の疲弊を招く。

下の方の大学にいた優れた学生が順位が上の大学に移ったり力をつけてまた別の大学に移ったりという人材の循環が、研究環境を活性化させます。こうした頭脳循環が起こりようがない方向に行ってしまう。

具体的にいえば、地方の大学でちょっと素晴らしい人が出るとすぐ東大などに移ってしまい一方通行になる。昔のほうが、東大から地方に行った若い人がそこで業績を上げてまた戻ってきてという循環があった。

少人数の研究者しか参画しない1位、2位の大学の大規模プロジェクトに資金が集中すると、結果的に論文1本あたりのお金だけが高くなって人材育成の広がりが出ない。

国際卓越大学を本気で作るには

沖縄にOIST(沖縄科学技術大学院大学)という大学があって海外からの研究者がきわめて多い。2、3年ほど前、世界でも9番目に効率がいいとネイチャーに称賛されていました。

OISTは内閣府がお金を出す特殊な大学で、文科省が金を出している国立大学とは性格が違う。日本で国際卓越大学のような優れた大学をつくりたいという議論に(国際性が高く業績も優れている)OISTを含めた議論がなされないのは、不思議でしょうがない。別に、OISTに資金投入を…というつもりは全くありません。

外国での研究歴重視と大学院生の大人あつかい

国際性を高めるためにどうすればよいか。たとえば、若い人に研究助成する際に、外国での一定期間の研究歴を義務付けるとか。EUとかスウェーデンでは当たり前のように行っている。

次に博士後期課程の問題。その年齢の人はどこでも社会人です。したがって、給料を払えるような人を博士後期課程に入れて給料を払えばよいわけで。欧州の国々はそうしている。日本では、労働法上の問題があるからやりたくないといってますが、法律上の問題なら解決すればいいだけの話です。今のような状況では、世界から若い人が集まるはずがない。

科学者の政治オンチにも問題が

最後に政治家と学術界の関係。政治家と学術界のチャンネルが日本にはない。学術界のある一人の先生がどこかに行って、地元の朝食会に呼ばれて話すという程度のことはあっても…。学術界全体のアカデミーと政治家、立法府のチャンネルがないのは日本だけです。

アメリカは当然、やっています。ヨーロッパも議会からいろいろ質問をされて答えたり、提言したりしている。日本の研究政策の底が浅いのは、やはり霞が関(行政府)だけで考えているからです。

学術界と議会等の間できちんと議論できるプラットフォームをつくっていく必要がある。政治家の科学オンチといいますが、科学者や技術者の政治オンチも相当なものです。両方のオンチをぜひ、解消すべきと思っています。

学術の世界で進む女性参画の意識革命 高橋真理子

2年前まで朝日新聞におり、今は週1回のペースで東京理科大にお邪魔していますが基本的にはフリーのジャーナリストです。今年1月からアエラドットというWeb媒体で女性研究者のインタビューシリーズを始めました。様々な政策提言などは、他の方たちがすでにプレゼンされておりますので、私はこのインタビューシリーズから見えてきたことをお話しします。

女性は学問しなくていいという根深い思想

以前の話ですが、中根千枝先生(社会人類学者)にンタビューした際(2019年)、このようにおっしゃっていた。「日本には女性は学問しなくていいという思想」があると。我々もなんとなく感じてはいたけれど、それを「思想」と言い切るところが先生らしい。中根先生にビシッと言われると、そうか、日本はこういう思想があったんだと改めて思うわけです。

意識革命の推移

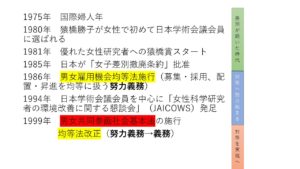

女性に学問は不要という岩盤に、トントンと叩いてヒビを入らせるような動きが出ているということも、このインタビューを通じて痛感したことです。いつごろからそういうヒビ割れが起きてきたを示す年表をお示しします。

一つのポイントは、1986年の男女雇用機会均等法の施行。このとき、募集、採用、配置、昇進を均等に扱う努力義務があると定められた。努力する義務があって、努力だけすればいいよというお話だったんです。

私なりの時代区分として、1986年以前は「差別の時代」であると位置づけています。これが1999年の法改正で、努力義務ではなく「義務」に強化された。だから、86年から99年までは「努力の時代」です。

最初は「差別の時代」、次が「努力の時代」。99年には男女共同参画社会基本法も施工されましたので、2000年代に入ると、「平等の時代」とまではまだいえなくて、「平等へ向けた時代」というふうにいえるんだと。つまり、ここ20年でヒビが入る体制ができてきたといえると思います。

縦社会の是正には意識的に女性を増やすことも必要

最近になって女性枠がどうこうという議論があちこちで起きてますけれど、まずは学術の世界で意識的に女性を増やす努力が必要だと思います。それによって、長時間労働を是とし、同じ分野をやり続けることが尊いという旧来の価値観を打破することが期待できる。

中根先生がおっしゃった縦社会という日本特有の文化、社会も打破すべきだと考えますけれども、のびのびと仕事をする女性の数が臨界量を超えたときに初めて先が見えてくるのではないか。

私が女性科学者らの連続インタビューをして大発見だと思っているのは、家庭内におけるタスクの分担について意識革命が起きているということです。このインタビューで、1950年代生まれから1980年代生まれまで、30~40年にわたる年代の違う方を取材して、痛感しました。

実例を紹介します。まず1958年生まれの女性研究者。家庭でのタスク分担に関して、夫の職場は家からも保育園からも直近なのに土曜日以外はお迎えに行ってくれなかった。子どもが熱を出したときには仕事を休んでお医者さんに連れて行くのもいつも母親。

小学生の授業参観をどちらが行くかで喧嘩になったときに夫が言ったのは、「あなたはいいんだよ、子どものために休むと言っても頑張っているって見てもらえるけど。僕はそういうふうに見てもらえない」と。これが決定的で、喧嘩をしても無駄だと思ってしなくなり、結局彼女は離婚する。1980年代の出来事です。

苦闘の世代から夫をほめる世代に

次は1961年生まれの方。iPS細胞の高橋政代先生ですが、小さい子どもがいたのは90年代のこと。脳外科の夫は睡眠3時間で働いていて家にいない。小さい子が2人いる生活はしんどかった。0歳と2歳の子をお風呂に入れるのは大変で、自分の顔を洗うとか髪を洗うとかできなかった。

こんな世代の次が1970年生まれの物理学者です。彼女はつくばの高エネルギー加速器研究機構助手だったときに、母校の京都大学の准教授へのオファーを受けた。旦那さんは「いいよ、子どもの面倒は俺が見るから」と快く了承。子どもが生まれたときから育児は半々でやっていたという。「うちの旦那さんは偉いです。めちゃくちゃ偉いです」と彼女は旦那さんのことをしきりに持ち上げました。

分担が当たり前の世代

1980年生まれの研究者はどうか。実際の子育て期間は2010年代。平日は夫が子どもたちの朝食の準備をし、土日は朝昼晩の食事を全部つくる。子どもたちを明るく楽しませながら宿題や学校の準備を見てくれる。夫の職場でも子育てをしている男性研究者が多くて、女性じゃないと話が合わないということもない。夫は子育てを十分楽しんでいるという。70年生まれとの大きな違いは、旦那さんのことをそんなに褒めない。

最後が1985年生まれ。一番若い方です。彼女がいうには、「我が家は夫が料理を100パーセントやります。大学入学から結婚するまで一人暮らしだったので苦にならないみたいです。それでも洗濯とか掃除とか、小学校や保育園のこととか、いろいろやることは腐るほどあるので、何度も喧嘩してますよ」。

夫を持ち上げていた時代から、「喧嘩してます」といえるようになる。この10数年の変化をつくづく感じます。つまり、意識革命が起きているんです。ただこれは研究者カップルだからともいえる。研究者カップルは社会一般よりも一足先に意識革命を起こしている。この意識革命を社会全般に広げることも、日本のためには必要なことではないかと思っております。